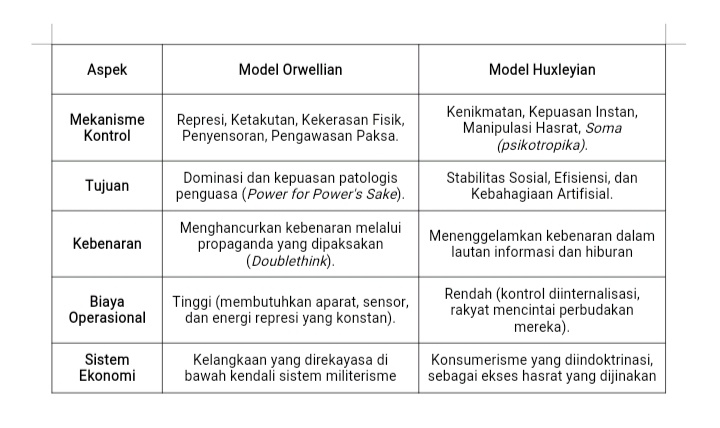

Marhaenist.id – (Pendahuluan) Wacana tentang kekuasaan totaliter secara tradisional didominasi oleh visi George Orwell dalam Nineteen Eighty-Four (1984). Visi ini menggambarkan sebuah rezim yang mempertahankan kontrol melalui pengawasan paksa (telescreen), manipulasi kebenaran (doublethink), dan teror fisik yang berkelanjutan. Model tersebut menampilkan bentuk kekuasaan yang bekerja melalui mekanisme koersif, di mana subjek tunduk karena rasa takut dan kekerasan yang dilembagakan oleh negara atas nama kepentingan “kolektif”. Secara filosofis, model Orwellian merepresentasikan logika kekuasaan yang berpijak pada paradigma Hobbesian, di mana keteraturan sosial dijaga melalui ancaman dan paksaan eksternal. Negara, sebagaimana “Leviathan” dalam pandangan Thomas Hobbes, menjadi entitas tunggal yang berhak memonopoli kekerasan demi menjaga stabilitas. Dalam kerangka ini, manusia tidak dipandang sebagai makhluk rasional yang bebas, melainkan sebagai entitas yang harus didisiplinkan agar tunduk pada tatanan yang lebih besar. Kekuasaan hadir sebagai otoritas transenden, dan ketaatan diperoleh melalui rasa takut akan hukuman, bukan melalui kesadaran moral atau partisipasi rasional.

Orwell dengan demikian menyingkap dimensi ontologis dari kekuasaan totaliter: kekuasaan yang beroperasi melalui penegasian terhadap subjek. Subjektivitas dihapuskan, bahasa dikendalikan, dan kebenaran dijadikan instrumen dominasi. Melalui praktik seperti doublethink, individu kehilangan kemampuan untuk membedakan antara realitas dan fiksi, antara kebenaran dan kebohongan. Hal ini memperlihatkan bahwa kekuasaan dalam dunia Orwell bukan sekadar kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan epistemik, yakni kemampuan untuk menentukan batas pengetahuan dan membentuk cara berpikir masyarakat. Dengan demikian, kekuasaan bekerja melalui represi eksternal dan penguasaan makna: ia mengatur bukan hanya tindakan, tetapi juga pikiran. Dominasi totaliter dalam model ini adalah dominasi atas kesadaran, di mana tubuh dan pikiran disatukan dalam sistem kendali yang menyeluruh.

Dalam kerangka Huxleyian, kekuasaan beroperasi melalui internalisasi hasrat (infrapolitik), yaitu mekanisme di mana kontrol tidak lagi dipaksakan dari luar, melainkan ditanamkan ke dalam diri individu melalui sistem nilai, kebutuhan, dan kenikmatan yang dikonstruksi oleh tatanan sosial. Secara filosofis, hal ini menandai pergeseran dari logika kekuasaan yang represif menuju logika kekuasaan yang produktif, di mana kekuasaan tidak lagi menekan keinginan, tetapi justru menghasilkan dan mengarahkan hasrat sebagai bagian dari proses penjinakan. Dengan demikian, sistem dapat mempertahankan dirinya melalui penegasian terhadap potensi resistensi, karena subjek telah dikondisikan untuk menemukan kepatuhan sebagai bentuk ilusi kebebasan, dan melalui kenikmatan ia menyerahkan dirinya secara total. Jika dalam dunia Orwell kekuasaan menjaga stabilitas melalui rasa takut, maka dalam dunia Huxley kekuasaan bertahan dengan membuat individu mencintai perannya dalam sistem penindasan. Mekanisme ini bekerja secara halus melalui hiburan, teknologi, konsumsi, dan kebahagiaan yang direkayasa, yang secara perlahan menumpulkan fungsi epistemik manusia dan mengikis kemampuan berpikir kritis. Kekuasaan Huxleyian menanamkan logika bahwa kebebasan sejati adalah kebahagiaan yang sesuai dengan kehendak sistem, membentuk penjinakan afektif di mana ketaatan tidak lagi dirasakan sebagai keterpaksaan.

Dalam konteks inilah pemikiran Étienne de La Boétie, filsuf Prancis abad ke-16, menjadi semakin relevan. Melalui karyanya Discourse on Voluntary Servitude, La Boétie memperkenalkan konsep perbudakan sukarela (la servitude volontaire), yaitu kondisi di mana individu memilih untuk tunduk karena telah diyakinkan—bahkan dininabobokan—bahwa penundukan itu sendiri merupakan bentuk kebebasan. Dalam kerangka ini, kekuasaan tidak lagi perlu menindas secara eksplisit, sebab subjek telah menginternalisasi struktur dominasi dan menganggapnya sebagai bagian dari kehendak bebasnya. Ketaatan tidak lagi tampak sebagai hasil paksaan, melainkan sebagai ekspresi dari pilihan yang diyakini otonom. Selaras dengan itu, Alexis de Tocqueville mengembangkan gagasan tentang despotisme lembut (soft despotism), yakni bentuk kekuasaan yang tidak bersifat kejam, melainkan paternalistik: kekuasaan yang melindungi individu, namun sekaligus mengisolasinya dari tanggung jawab politik dan kebebasan sejati. Dalam kondisi ini, masyarakat hidup dalam kenyamanan yang teratur, di mana kebebasan digantikan oleh rasa aman dan kenikmatan yang terus direproduksi. Dominasi semacam ini meninabobokan nalar kritis dan menciptakan individu pasif yang kehilangan kesadaran akan keterlibatannya dalam struktur kekuasaan itu sendiri.

Fenomena tersebut menemukan bentuk modernnya dalam sistem kekuasaan Huxleyian, di mana dominasi dijalankan bukan melalui rasa takut, melainkan melalui kenyamanan dan kenikmatan yang diproduksi secara sistemik (operasi algortima). Kekuasaan membangun delusi kebahagiaan, sebagaimana soma (obat psikotropika) dalam Brave New World untuk menutupi realitas penindasan yang sebenarnya. Dengan menciptakan ilusi kebebasan melalui kesenangan yang terprogram, kekuasaan menanamkan kepatuhan sukarela, menjadikan manusia penjaga bagi rantai mereka sendiri. Secara filosofis, La Boétie telah mengantisipasi mekanisme kekuasaan semacam ini: kekuasaan yang bekerja melalui internalisasi hasrat dan rekayasa kesadaran. Tirani paling stabil, baginya, bukanlah yang menaklukkan tubuh, tetapi yang menaklukkan pikiran dengan menciptakan delusi moral dan psikologis bahwa penundukan adalah janji keselamatan.

Dalam masyarakat digital kontemporer, bentuk perbudakan sukarela ini terwujud melalui logika psikoteknologis, di mana algoritma, data, dan sistem rekomendasi berfungsi sebagai penguasa lembut yang mengarahkan perilaku manusia tanpa paksaan. Kekuasaan menjadi otonom dan self-sustaining, hidup melalui kesediaan kesukarelaan individu yang meyakini bahwa kepatuhan adalah kebebasan dan kenyamanan adalah keselamatan. Dari sudut pandang ontologi politik, perbedaan antara kekuasaan Orwellian dan Huxleyian tidak hanya terletak pada teknik kontrolnya, tetapi juga pada pandangan antropologis yang mendasarinya. Dalam dunia Orwell, manusia dipandang sebagai ancaman yang harus ditaklukkan sedangkan dalam dunia Huxley, manusia dilihat sebagai konsumen yang harus dipuaskan. Maka, kekuasaan bergerak dari logika penaklukan menuju logika partisipasi, dari disiplin menuju persuasi, dan dari paksaan menuju reproduksi keinginan. Hasil akhirnya bukan lagi subjek yang ditundukkan oleh ketakutan, tetapi subjek yang terjerat dalam ilusi kebebasan, dengan kenikmatan sebagai sistem kendali genosida epistemik.

Transisi dari tirani represif Orwellian menuju despotisme lembut Huxleyian bukan hanya menunjukkan perubahan alat kontrol, melainkan memperlihatkan pergeseran filosofis yang mendalam tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana kebebasan individu dikontestasikan dalam masyarakat yang semakin terotomatisasi dan terdatafikasi. Jika dalam model Orwellian kekuasaan menegaskan dirinya melalui pengawasan, represi, dan ketakutan, maka dalam model Huxleyian kekuasaan bekerja melalui penjinakan hasrat, penciptaan kesenangan, dan internalisasi kepatuhan. Pergeseran ini menandai transformasi dari kekuasaan yang bersifat koersif menuju kekuasaan yang produktif, dari penindasan eksternal menuju pengelolaan afektif yang menumbuhkan kepatuhan sukarela.

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk menguraikan perbedaan metodologis, pendekatan filosofis, dan kesamaan mendasar antara kedua model kekuasaan tersebut, dengan menekankan argumentasi filosofis yang menjelaskan bagaimana logika kontrol bergerak dari mekanisme disiplin menuju mekanisme kenikmatan. Analisis ini juga menempatkan transisi tersebut dalam konteks masyarakat digital kontemporer, di mana kekuasaan beroperasi melalui data, algoritma, dan rekayasa kesadaran—mewujudkan bentuk baru dari perbudakan sukarela dan despotisme lembut yang menopang dirinya sendiri melalui kesediaan sukarela individu yang diperintah.

I. Perbedaan Metodologis: Dari Kekurangan Menuju Kelimpahan

Perbedaan paling mencolok antara model Orwellian dan Huxleyian terletak pada strategi operasional kekuasaan. Dalam model Orwellian, kekuasaan beroperasi dengan biaya tinggi (High Cost Power) melalui logika kelangkaan sumber daya di bawah operasi paksaan eksternal, disini kekuasaan mempertahankan diri-nya dengan menanamkan rasa takut, menciptakan kelangkaan sumber daya, serta mengatur distribusi informasi dan kebebasan pada satu pintu. Dalam dunia Orwell, pengendalian dilakukan dengan cara membatasi, baik membatasi bahasa, pengetahuan, maupun kebutuhan, karena Kelangkaan dianggap sebagai instrumen efektif untuk memastikan kepatuhan. Ini adalah logika kekuasaan Malthusian, dimana kekuasaan hanya dapat bertahan jika individu dibiarkan hidup dalam manipulasi rasa kelangkaan yang terus-menerus, sehingga muncul ketundukan sebagai satu-satunya pilihan rasional untuk bertahan hidup.

Sebaliknya, dalam model Huxleyian, kekuasaan bekerja dengan biaya rendah melalui kelimpahan yang dimungkinkan oleh kapasitas teknologi dan dijalankan secara persuasi. Di sini, kelimpahan bukanlah tanda kebebasan, melainkan strategi kontrol baru yang lebih efisien. Kekuasaan menciptakan surplus kenikmatan, informasi, dan pilihan semu untuk menumpulkan kapasitas epistemik manusia—kemampuan untuk berpikir secara kritis dan reflektif. Alih-alih menindas, kekuasaan membujuk; alih-alih melarang, ia menawarkan hiburan dan kepuasan yang tampak tanpa batas. Melalui limpahan kesenangan dan konsumsi yang terus direproduksi, individu diarahkan untuk menyamakan kebebasan dengan kepuasan, sehingga makna eksistensial manusia mengalami proses deontologisasi—manusia kehilangan kemampuan untuk “mengadakan diri” secara otonom di hadapan realitas. Dalam kondisi ini, mediasi teknologi menjadi instrumen kontrol yang halus: ia bukan hanya mengatur perilaku, tetapi juga mengarahkan apa yang harus diinginkan, dilakukan, dan dipikirkan.

Inilah bentuk kekuasaan yang bekerja bukan dengan menekan hasrat, melainkan memanipulasi dan mengondisikan produksi dopamin kenikmatan. Kesenangan menjadi alat politik baru yang menstabilkan sistem dominasi, sebab individu yang terpuaskan tidak lagi merasa perlu melawan. Dalam logika ini, kenikmatan menggantikan disiplin, dan persuasi menggantikan kekerasan dalam mewujudkan bentuk kekuasaan yang paling efisien sekaligus paling sulit disadari atau di-identifikasi.

Secara filosofis, pergeseran dari logika kelangkaan menuju kelimpahan menandai perubahan paradigma dalam ontologi kekuasaan. Kekuasaan Orwellian bersifat negatif, ia berfungsi dengan menolak, menekan, dan menghapus kemungkinan. Kekuasaan Huxleyian bersifat produktif, ia berfungsi dengan menciptakan, menambah, dan memproduksi hasrat serta kebutuhan baru. Michel Foucault menyebut pergeseran semacam ini sebagai transformasi dari “kekuasaan yang menindas” menuju “kekuasaan yang memproduksi kehidupan”, di mana kendali tidak lagi bersifat eksternal, tetapi melekat dalam struktur afektif dan kesadaran subjek. Dengan demikian, kekuasaan tidak lagi hadir sebagai entitas yang menaklukkan, melainkan sebagai kondisi yang menenangkan, yang membuat tertindas mengalami ketergantunan epistemik bahkan mencintai sistem yang menindasnya.

Dalam logika kelangkaan, resistensi muncul karena penderitaan; dalam logika kelimpahan, resistensi hilang karena kepuasan. Jika dalam dunia Orwell manusia tunduk karena takut kehilangan hidupnya, dalam dunia Huxley manusia tunduk karena takut kehilangan kenyamanannya. Di sinilah letak paradoks kekuasaan modern: semakin ia melimpahkan kesenangan, semakin kuat ia menaklukan; semakin ia memberi kebebasan semu, semakin jauh individu dari kebebasan otentik yang mengalami benturan kontrakdiksi sebagai immunitas kehidupan dibangun. Maka, kekuasaan Huxleyian menjadi bentuk domestikasi hasrat paling efektif dalam sejarah manusia, kekuasaan yang tidak perlu lagi memerintah, sebab manusia telah rela diperintah atas nama kebahagiaannya sendiri.

Pergeseran dari model kekuasaan Orwellian ke Huxleyian menandai perubahan mendasar dalam cara kekuasaan bekerja: dari represi menuju persuasi, dari rasa takut menuju kenikmatan. Jika kekuasaan dalam dunia Orwell menjaga diri melalui kelangkaan dan ancaman, maka kekuasaan dalam dunia Huxley bertahan melalui kelimpahan dan kepuasan. Dalam kondisi ini, dominasi tidak lagi memerlukan paksaan, karena individu sendiri telah menginternalisasi logika penundukan sebagai bagian dari kebebasan yang ia rasakan.

Seperti yang diingatkan Étienne de La Boétie, bentuk tirani paling stabil adalah ketika manusia menjadi hamba secara sukarela. Di era digital, logika ini menemukan bentuk barunya: kekuasaan tidak lagi berwujud penguasa, melainkan sistem yang menata hasrat, kebiasaan, dan perhatian kita. Kekuasaan modern tidak menindas dengan kekerasan, melainkan menenangkan dengan kenyamanan. Ia mencapai puncaknya ketika manusia berhenti menyadari bahwa dirinya sedang diperintah.

II. Argumentasi Filosofis Transisi Kekuasaan

Transisi dari Orwellian ke Huxleyian secara filosofis dapat dipahami sebagai pergeseran dari tirani yang terlihat menuju bentuk kontrol yang terinternalisasi, yang berakar pada tiga konsep filosofis utama, adalah sebagai berikut:

1. Perbudakan Sukarela (Voluntary Servitude) – Étienne de La Boétie

Konsep Perbudakan Sukarela yang dikemukakan oleh Etienne de La Boetie pada abad ke-16 menjadi fondasi filosofis bagi pemahaman model kekuasaan Huxleyian. La Boetie berpendapat bahwa tirani tidak bertahan karena kekuatan tiran, melainkan karena kesediaan rakyat untuk mengafirmasi kekuasaanya, yang sering kali terikat pada rasa nyaman, kebiasaan, atau delusi moral. Dalam Discours de la servitude volontaire, La Boetie menulis bahwa “Misteri tertinggi dari despotisme yang menjadi penopang dan sumber kekuatannya adalah menjaga manusia dalam keadaan tertipu, serta menutupi rasa takut yang mengekang mereka dengan kedok nilai yang lebih ideal, sehingga mereka akan berjuang demi perbudakan mereka sendiri seolah-olah sedang berjuang untuk keselamatan.”- Discours de la servitude volontaire (sekitar 1548).

Dalam konteks Huxleyian, gagasan ini menemukan bentuk modernnya. Kekuasaan tidak lagi bertumpu pada paksaan, melainkan pada penciptaan delusi yang menopang mekanismenya. Sejalan dengan aforisme bahwa power creates delusion to operate its mechanism—kekuasaan bekerja dengan membangun realitas yang memikat, di mana penundukan tampil sebagai kebebasan.

Teknik Konformitas yang digambarkan Huxley melalui pengondisian genetik (eugenik), hipnopedia (proses penanaman pengetahuan saat tidur), dan normalisasi perilaku sosial merupakan manifestasi konkret dari perbudakan sukarela tersebut. Normalisasi di sini berfungsi sebagai habituasi kesadaran, di mana perubahan yang terus-menerus terjadi tanpa disadari oleh subjek, menjadikannya patuh bukan karena dipaksa, tetapi karena telah terbiasa untuk tunduk.

Manusia modern tidak lagi diperbudak oleh rantai, melainkan oleh kebahagiaan palsu yang diproduksi oleh sistem . Mereka tidak lagi ditindas secara terbuka, tetapi didorong untuk mencintai penindas mereka sendiri, menemukan kenyamanan dalam keterikatan, dan menganggap ketaatan sebagai bentuk keselamatan. Dalam dunia Huxleyian, perbudakan hadir bukan sebagai kekerasan yang menakutkan, melainkan sebagai kenikmatan yang menenangkan, sebuah paradoks di mana kebebasan menjadi wajah baru dari penundukan.

2. Kekuasaan Melalui Kenyamanan dan Kendali Hasrat : Soft Despotism & Infantilisme

Kekuasaan tidak lagi memaksa individu untuk tunduk, tetapi membujuk mereka untuk menyerahkan kebebasan secara sukarela, dengan imbalan keamanan dan kemudahan hidup. Dalam sistem ini, rakyat berubah menjadi kumpulan individu yang patuh dan tidak berdaya—atau “ternak yang bahagia”. Kekuasaan bekerja bukan melalui kekerasan, melainkan melalui jaringan aturan kecil dan rumit yang tampak manusiawi, namun secara halus melumpuhkan kehendak bebas individu, dengan stabilisasi sistem yang homogen dan kendali adalah tujuan fundamentalnya. Secara filosofis, bentuk despotisme lembut ini menemukan resonansinya dalam konsep infantilisme Huxleyian, kekuasaan bertindak sebagai “orang tua” yang “baik hati,” menjaga “anaknya” dalam keadaan kekanak-kanakan. Warga negara tidak lagi menjadi subjek rasional dan reflektif, melainkan konsumen yang manja, sibuk menikmati kenikmatan yang disediakan oleh sistem. Teknologi dalam pandangan ini tidak hanya menjadi alat instrumental, melainkan juga medium kekuasaan yang memodifikasi realitas dan hasrat manusia, menjadikan kebahagiaan sebagai sarana kontrol sosial.

Dalam kondisi masyarakat diatas, kenikmatan menggantikan kebebasan, dan stabilitas menggantikan kebenaran, dengan Obat soma (psikotropika) sebagai simbol utama kekuasaan yang bekerja melalui pengondisian psikologis dan kebahagiaan artifisial. Ketika ketakutan atau ketidakpuasan muncul, manusia menelannya untuk kembali bahagia. Dalam konteks ini, soma bukan sekadar narkotika, melainkan metafora bagi sistem teknologi dan budaya modern yang “memabukan” kesadaran kritis manusia. Kebahagiaan tidak lagi lahir dari kebebasan eksistensial, tetapi diproduksi oleh sistem demi menjaga ketertiban dan kepatuhan, yang harus dipahami bahwa tujuan dari sistem ada meregenerasi dirinya dan membangun kecerdasan yang berpisah pada kecerdasan pertama, artinya manusia dikendalikan sistem yang dibuatnya.

Huxley dengan tajam menyingkap paradoks modernitas, kebebasan digantikan oleh pilihan yang dikondisikan, kenikmatan diproduksi secara sistemik agar manusia mencintai perbudakannya sendiri. Dalam masyarakat teknologi modern, despotisme lembut memperoleh bentuk paling canggihnya. Teknologi digital dan kecerdasan buatan tidak lagi hanya memfasilitasi kehidupan, tetapi juga menstrukturkan kesadaran dan perilaku manusia (alat de-ontologi). Sistem algoritmik bertindak sebagai pengatur kehidupan kognitif, mengendalikan preferensi, perilaku, dan bahkan pola berpikir individu. Kekuasaan semacam ini tidak memaksa, melainkan menenangkan, ia menawarkan efisiensi, personalisasi, dan kenyamanan sebagai wujud kebaikan, padahal sesungguhnya merupakan mekanisme kontrol tanpa jalan kembali.

Kenyamanan menjadi bentuk baru penaklukan. Teknologi, yang dahulu diyakini sebagai sarana pembebasan, kini berfungsi sebagai industri hasrat yang memproduksi ketergantungan emosional dan konsumsi tanpa akhir. Dalam kondisi ini, manusia kehilangan otonomi eksistensial dan terjebak dalam “moral coma” atau keadaan pasif dan reaktif dalam memediasi dirinya dengan realitas. Kebebasan tampak hadir di permukaan, namun sesungguhnya telah digantikan oleh transisi otoritas yang tak terlihat, dari manusia menuju sistem teknologi yang mengendalikan manusia melalui logika efisiensi dan performativitas.

Dengan demikian, baik pada Tocqueville maupun Huxley, bahaya utama modernitas bukanlah kekuasaan yang menindas secara brutal, melainkan kekuasaan yang membuat manusia merasa bahagia dalam sistem yang mengendalikannya. Despotisme lembut dan infantilisme Huxleyian sama-sama memperlihatkan bagaimana demokrasi dan teknologi dapat bertransformasi menjadi sistem totalitarian yang halus dan tak kasat mata, tirani yang tersenyum, di mana manusia tidak lagi diperbudak oleh ketakutan, tetapi oleh kenikmatan yang dirancang untuk membuat mereka lupa bahwa mereka tidak lagi bebas.

3. Totalitarianisme Teknik dan Reduksi Manusia – Leo Löwenthal

Totalitarianisme tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik atau represi politik yang kasat mata. Dalam dunia modern, kekuasaan dapat beroperasi secara halus melalui logika teknik yang melekat pada sistem teknologi itu sendiri. Bentuk kekuasaan ini tidak menindas secara brutal, tetapi menundukkan manusia melalui rasionalitas teknologis yang menuntut pengukuran, efisiensi, dan kontrol total atas segala aspek kehidupan. Konsep Totalitarianisme Teknik menyiratkan bahwa cara kerja teknologi atau technies secara inheren mengarah pada penciptaan keseragaman. Teknologi memperlakukan manusia bukan sebagai pribadi yang unik, melainkan sebagai pola yang dapat diprediksi dan diatur. Dalam logika ini, kebebasan individual tidak lagi memiliki ruang, karena manusia direduksi menjadi sekumpulan variabel yang dapat diukur, dimodelkan, dan dikendalikan.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Leo Löwenthal, pola modernitas yang berpusat pada efisiensi dan rasionalitas instrumental melahirkan kecenderungan totalitarian. Ia menegaskan bahwa kamp konsentrasi bukan penyimpangan dari modernitas, melainkan produk inheren dari cara berpikir modern yang mereduksi manusia menjadi bagian dari mekanisme sistemik. Di bawah logika ini, manusia tidak lagi dipahami sebagai subjek moral, melainkan sebagai fungsi dalam struktur efisiensi total yang bersifat matematis dan deduktif. Dalam konteks ini, kemanusiaan direduksi menjadi data, fungsi, dan pola yang dapat dimanipulasi secara sistematis. Identitas, pengalaman, dan nilai intrinsik manusia digantikan oleh analisis kuantitatif dan pengukuran yang menentukan nilai keberadaan seseorang dalam sistem. Kekuasaan pun tidak lagi bersandar pada figur penguasa, melainkan pada struktur teknis yang otonom dan kaku, yang beroperasi melalui algoritma dan logika sistemik rasionalitas instrumental.

Akibatnya, arena politik berpindah dari parlemen ke pusat data, dari wacana publik ke laboratorium teknologi. Di ruang inilah kekuasaan modern dijalankan, bukan melalui hukum dan ideologi, tetapi melalui algortima dan komputasi mesin. Algoritma menjadi bentuk baru dari otoritas yang menentukan perilaku, keputusan, bahkan arah budaya dan kehidupan sosial. Dalam tatanan ini, manusia tidak lagi sekadar tunduk pada kekuasaan politik, tetapi pada rasionalitas teknologis yang telah menjadi sistem kendali kekuasaan itu sendiri. Dengan demikian, totalitarianisme teknik bukanlah tirani yang menindas dari luar, melainkan mekanisme kekuasaan yang hidup di dalam sistem teknologi. Ia bekerja secara otomatis dan impersonal, menata dunia atas nama efisiensi dan kemajuan, namun pada saat yang sama menyingkirkan dimensi kemanusiaan yang tak terukur oleh logika mesin.

III. Kesamaan Fundamental: Penghapusan Individualitas dan Moral Coma

Meskipun berbeda dalam metode, kedua distopia ini memiliki kesamaan fundamental dalam tujuan akhir kekuasaan: penghapusan individualitas dan kontrol total di bawah kendali teknologi.

1. Dekomposisi Eksistensial dan Moral Coma: Kekuasaan yang Melumpuhkan Kesadaran

Transisi kekuasaan modern mencapai puncaknya dalam kondisi yang disebut Dekomposisi Eksistensial dan Moral Coma. Dalam era digital, manusia mengalami diskonektivitas embodied, terputus dari sinkronitas organik antara tubuh, kesadaran, dan pengalaman hidupnya. Hubungan manusia dengan dunia tidak lagi bersifat eksistensial, melainkan dimediasi sepenuhnya oleh sistem teknologi yang bekerja melalui manipulasi informasi dan algoritma otomatis yang mengamputasi proses mediasi diri dengan pengetahuan (keterputusan epistemik).

Sistem algoritmik ini menggantikan kedalaman relasi manusia dengan logika performativitas, di mana nilai eksistensi diukur melalui tampilan, visibilitas, dan efisiensi. Dalam tatanan seperti ini, manusia tidak lagi hidup sebagai subjek yang sadar dan reflektif, melainkan sebagai entitas yang bereaksi terhadap rangsangan digital untuk tujuan menampilkan diri, bukan memahami diri.

Leo Löwenthal mencatat bahwa bentuk teror modern tidak lagi menindas tubuh secara fisik, tetapi melumpuhkan kesadaran moral. Kekuasaan kini bekerja dengan cara menidurkan dimensi reflektif manusia, menciptakan individu yang pasif, patuh, dan kehilangan kapasitas untuk menilai secara etis. Kondisi ini ia sebut sebagai Moral Coma, keadaan di mana manusia hidup dalam keterasingan batin yang total, tidak lagi mampu membedakan antara kebaikan dan kejahatan, antara yang benar dan salah (disorientasi epistemik).

Dalam Moral Coma, manusia tidak lagi ditundukkan oleh rasa takut atau kekerasan, melainkan oleh rasa nyaman. Kekuasaan bekerja secara senyap melalui pembentukan subjek yang patuh dalam kebisuan batin, menjinakkan kesadaran melalui kebiasaan, rutinitas, dan arus informasi yang berlebihan dan memberikan dampak candu. Dalam keadaan ini, otonomi kesadaran etis kehilangan daya refleksinya, dan kehidupan moral terdegradasi menjadi sekadar respons mekanis terhadap stimulus yang dihadirkan sistem.

Dengan demikian, teror modern tidak lagi memanifestasikan diri dalam bentuk represi fisik, melainkan dalam kelumpuhan moral yang sistemik. Manusia menjadi penonton dalam hidupnya sendiri, terhubung secara digital, tetapi tercerabut dari keberadaan ruang organiknya, dimana ia mengadakan diri sebagai entitas organisme. Kekuasaan telah berpindah dari tubuh menuju kesadaran, dan dari kekerasan menuju mekanisme penjinakan cara berpikir dan mengada dalam realitas, menjadikan kepatuhan bukan hasil paksaan, melainkan akibat dari keterasingan yang telah diinternalisasi.

2. Disorientasi Epistemik dan Post-Truth

Dalam dunia Huxleyian kontemporer, teror tidak lagi beroperasi melalui kekerasan fisik, tetapi melalui disorientasi epistemik, yakni kekacauan dalam membedakan antara kebenaran dan kebohongan, antara fakta dan manipulasi. Kekuasaan modern tidak lagi menundukkan tubuh, tetapi menyerang kesadaran, menciptakan kebingungan kognitif yang melumpuhkan kemampuan manusia untuk berpikir dan menilai.

Fenomena ini dapat disebut sebagai “DDOS Attack on Subject Epistemic”, sebuah metafora filosofis untuk menggambarkan serangan terhadap kapasitas epistemik manusia akibat overabundance of information. Seperti serangan denial-of-service dalam sistem jaringan komputer, kesadaran manusia dibanjiri oleh arus informasi yang berlebihan hingga tidak lagi mampu memilah mana yang bermakna dan mana yang noise (tidak bermakna). Kelebihan informasi ini tidak memperluas pengetahuan, justru menghancurkan kemampuan untuk mengetahui.

Akibatnya, manusia kehilangan pegangan moral dan intelektual. Dalam kondisi ini, kebenaran tidak lagi memiliki bobot ontologis, ia larut dalam lautan representasi yang setara secara semu. Apa yang benar dan apa yang palsu menjadi tidak dapat dibedakan, sebab keduanya beroperasi dalam mekanisme yang sama, adalah determinasi algoritma yang menata visibilitas dan perhatian. Kekuasaan tidak lagi hadir dalam bentuk larangan, tetapi dalam pengaburan batas-batas yang nyata dan yang direkayasa secara virtual.

Kondisi ini menandai munculnya Moral Coma versi digital, suatu keadaan di mana kesadaran etis dan reflektif perlahan mati, bukan karena represi, tetapi karena kelelahan kognitif dan disorientasi informasi. Manusia berhenti berpikir, bukan karena dilarang, tetapi karena berpikir menjadi mustahil dalam arus data yang terus-menerus menuntut respons instan. Dalam situasi ini, manusia berubah menjadi automaton, makhluk yang hanya bereaksi terhadap impuls digital yang datang silih berganti. Tindakan tidak lagi didasarkan pada refleksi, melainkan pada stimulus yang diprogram oleh sistem. Algoritma menggantikan kehendak bebas dan data menggantikan penilaian moral. Kebebasan tampak nyata di permukaan karena manusia merasa dapat memilih, menanggapi, dan berpendapat, namun yang sesungguhnya bekerja adalah transisi otoritas yang tak terdeteksi, dari kesadaran manusia menuju sistem yang mengatur pola perilakunya secara otomatis.

Dengan demikian, teror epistemik menjadi bentuk baru dari kekuasaan totalitarian dalam masyarakat digital. Ia tidak menindas melalui rasa takut, melainkan melalui kelebihan makna yang membingungkan. Kekuasaan bekerja dengan cara menciptakan dunia di mana segala sesuatu tampak dapat diakses, tetapi kebenaran justru menghilang di tengah banjir data. Inilah paradoks Huxleyian modern: manusia merasa tercerahkan karena memiliki informasi tanpa batas, padahal sesungguhnya ia tengah ditenggelamkan dalam kebodohan yang terstruktur dengan sempurna.

Kesimpulan

Transisi kekuasaan dari model Orwellian ke Huxleyian menandai evolusi kontrol totaliter dari yang bersifat represif dan mahal menjadi persuasif dan efisien. Jika Orwell memperingatkan tentang apa yang kita benci—kekuasaan yang menindas melalui rasa takut dan pengawasan—maka Huxley memperingatkan tentang apa yang kita cintai: kenyamanan, kenikmatan, dan efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi. Analisis ini menegaskan bahwa bahaya terbesar masa depan bukanlah perbudakan yang dipaksakan, melainkan perbudakan yang dijalani dengan sukarela, ketika manusia melepaskan kebebasan sejatinya demi rasa aman dan kenyamanan yang meninabobokan. Kekuasaan tidak lagi membutuhkan rantai atau senjata; ia hanya perlu menciptakan ilusi kebebasan yang memuaskan.

Namun, di balik kenyamanan ini tersembunyi krisis yang jauh lebih mendasar—kiamat epistemik. Ini adalah kehancuran lambat atas kemampuan manusia untuk mengetahui, memahami, dan membedakan kebenaran. Dalam masyarakat yang dikuasai oleh algoritma dan banjir informasi, kesadaran manusia terseret dalam arus data yang menumpulkan refleksi. Pengetahuan tidak lagi menjadi sarana pembebasan, tetapi berubah menjadi instrumen distraksi yang menutup kemungkinan berpikir kritis.

Kiamat epistemik bukanlah kehancuran dunia, melainkan kehilangan kemampuan untuk mengenali dunia. Ia bukan berakhir dengan ledakan, tetapi dengan keheningan kesadaran: ketika manusia berhenti mencari kebenaran karena telah puas dengan kenyamanan simulasi. Dalam kondisi ini, despotisme lembut mencapai puncaknya—kekuasaan tidak lagi perlu memaksa, karena manusia sendiri telah mencintai keterikatannya. Maka, untuk memahami dan melawan dinamika kekuasaan kontemporer, kita harus melampaui tirani yang terlihat dan mulai mengidentifikasi bentuk despotisme lembut yang bekerja melalui pengetahuan, informasi, dan teknologi. Pertarungan terbesar abad ini bukanlah antara manusia dan mesin, tetapi antara kesadaran dan algoritma, antara kebenaran dan performativitas, antara kebebasan berpikir dan kiamat epistemik.manipulasi hasrat dan totalitarianisme teknik yang mereduksi eksistensi manusia menjadi sekadar data.

Referensi:

Krupa, H. (2018). Approaching Huxley’s prognosis: The subjugation of science to propaganda. Journal of Literary Studies, 34(2), 145–162.

Babaee, R., Wan Yahya, W. R. W., & Sivagurunathan, S. (2013). Manifestation of Biopower in Aldous Huxley’s Brave New World. Advances in Natural & Applied Sciences, 7(5), 489–497.

Cowin, J., Oberer, B., & Leon, C. (2023). A Brave New World: AI as a Nascent Regime? Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, 21(4), 58–66. https://doi.org/10.54808/JSCI.21.04.58

Newman, S. (n.d.). Power, Freedom and Obedience in Foucault and La Boétie: Voluntary Servitude as the Problem of Government. Goldsmiths, University of London.

Weber, M. (2019). Aldous Huxley and George Orwell: On the Political Use of Technoscience. Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy, 15(1), 212–229 http://cosmosandhistory.org/index.php/journal/article/view/764

Williams, J. (2018). Stand Out of Our Light: Freedom and Resistance in the Attention Economy. Cambridge: Cambridge University Press.

Christian Fuchs. (2014). Membaca Kembali Marx di Era Kapitalisme Digital. Leiden: Brill.

Penulis Daniel Russel, Alumni GMNI Bandung.