Marhaenist.id – Ternyata, menjadi orang kritis di negeri ini kini terasa lebih menegangkan daripada jadi peserta Benteng Takeshi. Kalau dulu kritik berhadapan dengan hukum yang setidaknya masih bisa diuji di ruang publik hari ini metodenya berubah jadi teror psikologis yang niat, sistematis, dan pengecut.

Pola itu mudah dibaca. Ketika Bang Iqbal Damanik dan DJ Donny bersuara soal penyaluran bantuan bencana di Sumatra, yang datang bukan klarifikasi berbasis data atau bantahan argumentatif. Balasannya justru kiriman bangkai ayam ke rumah.

Ini bukan sekadar ancaman, tapi pertunjukan kebusukan—harfiah dan simbolik. Ada energi, waktu, dan niat jahat yang diinvestasikan hanya untuk membungkam kritik. Ironisnya, energi sebesar itu bisa dialihkan untuk membantu korban banjir, kalau memang kepedulian yang jadi alasan.

Kasus Aprilia Muktirina bahkan lebih menyedihkan. Konten yang ia buat bersifat harmless: menyoal kepantasan foto pejabat di depan bantuan. Kritik visual, bukan fitnah. Tapi balasannya adalah teror paket COD bernilai jutaan yang datang hampir setiap hari.

Ini intimidasi paling licik: memanfaatkan kurir jadinya warga biasa yang tak tahu apa-apa dugunakan sebagai alat teror. Kritik dibalas tagihan logistik. Ruang publik dikotori dengan cara yang merugikan banyak pihak sekaligus.

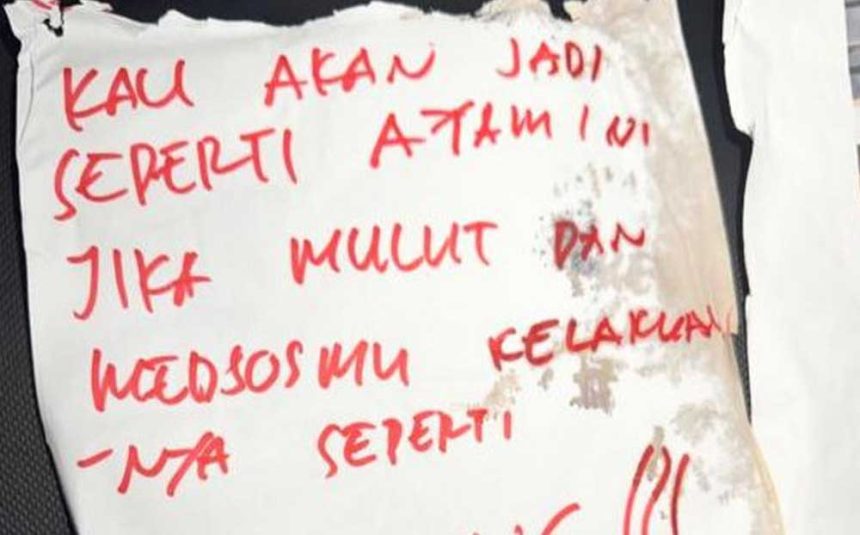

Lalu Sherly Annavita, mobilnya dirusak, dilempar telur busuk. Di tengah harga pangan yang naik, telur dipakai bukan untuk makan, melainkan untuk melampiaskan amarah terhadap kritik. Sebuah metafora pahit tentang nalar yang dibuang bersama akal sehat.

Apa yang sebenarnya terjadi? Kritik tak lagi dilihat sebagai mekanisme koreksi, melainkan ancaman personal. Bukan gagasan yang dibantah, tapi orangnya yang diserang. Ini bukan soal keberanian, melainkan ketakutan. Ketika data kalah oleh teror, ketika argumen diganti intimidasi, di situlah demokrasi mulai demam tinggi.

Joke “Selamat Datang New Orde Baru” terdengar lucu sampai ia berhenti jadi lelucon. Ketika kritik dibungkam bukan lewat debat, melainkan gangguan mental dan ancaman fisik, kita sedang menyaksikan kemunduran yang nyata. Bukan karena negara tak punya aturan, tetapi karena ada pihak yang memilih jalan pintas: membungkam, bukan menjawab.

Opini ini bukan ajakan untuk berhenti mengkritik. Justru sebaliknya. Ini peringatan bahwa ruang publik hanya akan sehat jika perbedaan dijawab dengan argumen, bukan teror.

Jika kritik dibalas intimidasi, maka yang kita rawat bukan stabilitas, melainkan ketakutan. Dan negara yang menumbuhkan ketakutan, cepat atau lambat, akan menuai perlawanan—entah dengan suara yang lebih keras, atau dengan diam yang jauh lebih berbahaya.***

Catatan Redaksi, Ditulis Oleh: La Ode Mustawwadhaar.