Marhaenist.id – Kita sedang hidup dalam sebuah zaman yang dapat disebut sebagai algorithmic regime (rezim algoritmik). Dalam rezim ini, keputusan-keputusan yang membentuk kehidupan sehari-hari—mulai dari apa yang kita saksikan (berada dalam realitas virtual), konsumsi, siapa yang kita kenal, hingga apa yang kita yakini—tidak lagi sepenuhnya lahir dari ruang kontemplatif subjek yang aktif hadir dalam realitasnya. Sebaliknya, keputusan-keputusan itu dihasilkan melalui operasi prediktif algoritma yang memetakan preferensi kita, lalu menghadirkannya bahkan sebelum kita menyadarinya. Recommendation systems (sistem rekomendasi), notifikasi media sosial, hingga credit scoring (penilaian kelayakan kredit dalam pasar reputasi) adalah wajah keseharian dari logika prediksi ini: tampak membantu, tetapi sejatinya menuntun kita untuk mengikuti pola dalam standar pasar yang terus bergerak dalam logika “endless growth” (pertumbuhan tanpa akhir).

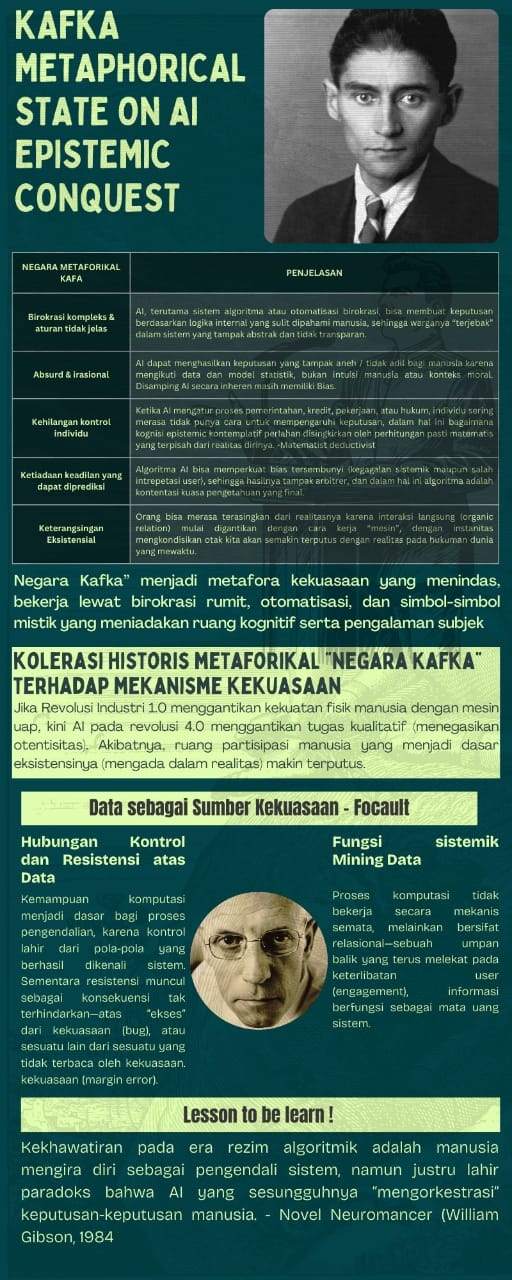

Michel Foucault pernah menguraikan bagaimana kuasa dalam masyarakat modern bekerja melalui surveillance (Rejim pengawasan) dan normalisasi, membentuk disciplinary society (masyarakat disipliner). Kini, bentuk kuasa tersebut bertransformasi menjadi lebih subtil: bukan lagi pengawas kasatmata, melainkan algoritma yang menyusun perilaku secara imanen, dalam kecepatan real-time (langsung saat itu juga), dan berlangsung secara konstan. Seperti dibahas dalam kajian From Disciplinary Societies to Algorithmic Control (Dari Masyarakat Disipliner menuju Kontrol Algoritmik), masyarakat kini memasuki fase algorithmic control (kontrol algoritmik), ketika individuasi tidak lagi dibangun dari direct experience (pengalaman langsung yang organik), melainkan melalui algorithmic prediction (prediksi algoritmik yang terkomputasi), dimana realitas simbolik (proses dari fungsi dan operasi matematis sistem komputasi digital) yang menggantikan fungsi organik kerja neural manusia dalam memahami dan menghadirkan keputusan. Dengan kata lain, logika algoritma secara perlahan menyingkirkan rasio kontemplatif manusia, menghadirkan ilusi kebebasan pilihan, padahal arah perilaku telah ditentukan pola statistik.

Filsuf sains Max Tegmark menjelaskan fenomena ini melalui konsep Life 3.0 (Hidup 3.0). Setelah Life 1.0 (makhluk biologis yang hanya bisa berevolusi secara genetik) dan Life 2.0 (manusia modern yang dapat belajar dan menyesuaikan diri tanpa mengubah gen), muncullah Life 3.0 (hidup tahap ketiga): tahap ketika artificial intelligence (kecerdasan buatan) mampu merancang tujuan, kapasitas, dan kecerdasannya sendiri. Tegmark menyebut ini sebagai titik balik peradaban: AI bukan lagi sekadar tools of intellect (alat bagi intelektualitas), melainkan agents of intellect (agen intelektualitas) yang mampu mengompilasi dirinya dalam pertumbuhan eksponensial—meski tetap dibatasi oleh hukum fisika seperti elektrifikasi dan hukum gravitasi. Pertanyaan mendasar pun lahir: jika kecerdasan buatan mampu mereplikasi sekaligus meningkatkan kecerdasan dirinya, di mana posisi manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu, serta bagaimana ia tetap berkompetisi dengan rasio matematis mesin?

Metafora Negara Kafka menjadi sangat relevan untuk membaca kondisi ini. Franz Kafka, dalam karya-karyanya, melukiskan birokrasi sebagai labirin absurd: aturan tanpa wajah, keputusan tanpa kejelasan logis yang tersusun secara mekanik. Kini, gambaran itu bukan lagi sastra, melainkan kenyataan algoritmik. Birokrasi modern dijalankan bukan oleh manusia, tetapi oleh mesin pengolah data. Inilah kondisi epistemic opacity (ketidakjelasan epistemik): keputusan algoritmik tidak bisa dipahami oleh mereka yang terdampak. Penolakan kredit, pembatasan akses, atau seleksi kerja muncul tanpa dapat ditelusuri logikanya. Individu menghadapi hasil akhir tanpa ruang interupsi, karena keterbatasan kuasa maupun akses pengetahuan teknis.

Negara Metafora Kafka ini melahirkan alienasi baru. Jika dahulu individu terasing karena menghadapi birokrasi abstrak, kini keterasingan muncul karena manusia tercerabut dari pengalaman organiknya—direct experience (pengalaman langsung yang organik) & cara kerja kualitatif manusia yang digantikan oleh kecepatan algoritmik. Interaksi langsung semakin tersisih, digantikan sistem digital instan. Rasio mekanik mesin mengeleminiasi ruang refleksi, membuat manusia semakin sulit menemukan makna dalam keputusan yang lahir dari sistem tak terbaca melalui skema percepatan dan realitas virtual yang menghadirkan sesuatu yang tampak nyata (ekstase realitas).

Kondisi ini diperparah oleh konsentrasi kuasa pada segelintir korporasi teknologi, yang sering disebut sebagai techno-feudalism (Rejim feodalisme teknologi). Jika dalam feodalisme klasik para tuan tanah menguasai sumber daya agraria, maka dalam techno-feudalism para raksasa digital menguasai sumber daya baru: data. Data biometrik, jejak digital, pola konsumsi, hingga ekspresi emosi, dikumpulkan dan diolah untuk membentuk prediksi perilaku. Kuasa ini tidak bekerja dengan kekerasan, melainkan dengan soft power (kekuatan halus yang manipulatif): mengkondisikan alam bawah sadar untuk menghadirkan pilihan yang tampak sukarela padahal sudah dikondisikan.

Bahaya terbesar dari rezim algoritmik adalah reduksi manusia itu sendiri. Heidegger telah memperingatkan bahwa teknologi modern cenderung memandang dunia sebagai standing reserve (Gestell) (cadangan sumber daya yang siap digunakan/objektivikasi atas manusia dan ruang hidup dalam teknologi), yakni sekadar sumber daya yang dapat dioptimalkan. Dalam kerangka algoritmik, manusia direduksi menjadi sekadar nodes (titik simpul) dalam jaringan data, fungsi dalam sistem prediksi. Subjektivitas, kontemplasi, dan otentisitas manusia berisiko digantikan logika efisiensi yang hanya mengukur nilai lewat performa dan angka.

Namun, ada batas fundamental yang tetap membedakan manusia dari mesin. Heidegger menekankan bahwa “kesadaran akan kematian” adalah fondasi otentisitas eksistensial. AI, betapapun canggih, tidak pernah bisa mengalami “proses mengalami” (experience), ia tidak mengenal kehilangan maupun kefanaan tetapi hanya “malfungsi” (gangguan teknis). Kesadaran akan kematianlah yang memaksa manusia bertanggung jawab penuh atas pilihannya, sehingga hidup memiliki makna. Mesin bisa meniru emosi, tetapi takkan pernah merasakan. Bahaya justru muncul ketika teknologi menghapus pengalaman kematian—misalnya melalui drone warfare (perang menggunakan drone)—sehingga batas eksistensial itu lenyap, dan keputusan hidup-mati direduksi menjadi kalkulasi efisiensi. Tak mengherankan bila percepatan digitalisasi hari ini, yang melampaui ruang dan waktu, justru mempercepat perang, memperdalam krisis ekonomi, sekaligus memperparah eksklusi sosial. Pemutusan hubungan kerja dan marjinalisasi pekerja dianggap sekadar necessary cost (biaya yang dianggap perlu) dari perubahan zaman yang diidamkan atas nama rejim hyperefficiency (hiperefisiensi).

Meski begitu, masa depan belum tertutup. Tegmark optimis bahwa Life 3.0 (Hidup 3.0) dapat diarahkan untuk memperluas kapasitas manusia, bukan menyingkirkannya. Tetapi syaratnya jelas: manusia harus mempertahankan ruang kontemplasi, ruang berpikir kritis, dan ruang mengambil keputusan secara otentik—di luar logika fluktuasi angka semata. Resistensi terhadap algoritma bukan berarti menolak teknologi, melainkan memastikan agar algoritma tidak bertransformasi menjadi Negara Metafora Kafka yang menindas secara tidak transparan, melainkan tetap menjadi instrumen bagi kemanusiaan.

Rezim algoritmik adalah pertarungan terbesar abad ini. Ia bisa membuka kolaborasi kreatif manusia–AI, atau berubah menjadi distopia techno-feudalism (feodalisme teknologi) yang mengasingkan manusia dari dirinya sendiri. Pertanyaannya bukan sekadar teknis, melainkan filosofis: apakah kita masih memiliki keberanian mempertahankan contemplative ratio (rasio kontemplatif) di tengah dominasi mechanical ratio (rasio mekanis)? Jika tidak, manusia bukan hanya kehilangan eksistensinya, melainkan juga kehilangan otentisitas keberadaannya.

Catatan Kaki:

1. “From Disciplinary Societies to Algorithmic Control: Rethinking Foucault’s Human Subject in the Digital Age,” Journal of Digital Philosophy (2022).

2. Max Tegmark, Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence (New York: Alfred A. Knopf, 2017).***

Penulis : Daniel Russell, Alumni GMNI Bandung.